去年秋天,我在杭州的咖啡厅遇见插画师小林。她正用iPad Pro滑动着几十张植物照片,手指像指挥家般在空中划出弧线。转眼间,这些碎片就变成了蝴蝶翅膀的纹理——这是她为自然博物馆新展设计的动态墙绘原型。那是我第一次意识到,苹果自带的图片拼图工具,正在成为创作者手中的魔术橡皮泥。

藏在相册里的创意工坊

大多数iPhone用户可能都没注意到,相簿里的「创建回忆」功能藏着九宫格拼图的入口。这个看似简单的工具,在艺术院校的毕设作品里频繁出现。国美版画系的研究生王艺帆,就用它把敦煌壁画的局部照片拼成3x3的经变图,打印在特制宣纸上形成了独特的撕纸效果。

- 素材实验:把单幅作品切片重组,就像用视觉元素玩俄罗斯方块

- 动态叙事:通过布局变化模拟漫画分镜,上海某动画工作室用它制作了15秒的短视频预告片

- 质感叠加:杭州丝绸博物馆的文创团队,将不同织物的微观照片拼接后直接转化为提花纹样

数字画布上的意外之美

摄影师张墨在冰岛拍摄极光时,偶然把六张长曝光照片拖进拼图界面。自动生成的星轨螺旋结构,后来成了他个展《混沌秩序》的核心视觉。这种非刻意的排列组合,往往会产生超越人工设计的奇妙效果。

主流拼图工具创作适配度对比

| 功能维度 | 苹果相册拼图 | Canva | PhotoGrid |

| 布局自由度 | 固定模板 | 自定义画布 | 智能推荐 |

| 输出分辨率 | 原图画质 | 压缩优化 | 可选尺寸 |

| 多端同步 | iCloud实时 | 需手动保存 | 独立云存储 |

| 素材混合模式 | 叠加/差值 | 基础混合 | 滤镜库 |

从手机屏幕到美术馆墙面

深圳某青年艺术家的个展上,二十部iPhone陈列在展墙,每部手机都运行着自动更换的拼图作品。这些由观众现场拍摄并上传的展馆元素,经过算法重组后形成了流动的装置艺术。策展人李薇在《新媒体艺术实践》中提到,这种即兴创作方式打破了传统布展的时空限制。

更接地气的应用出现在文创市集。苏州的手作人周婷,把拼图界面当作刺绣底稿生成器。她将不同绣线的颜色取样拍照,组合出的渐变方案直接变成苏绣团扇的纹样。"比PS更直观",正在穿绣线的周婷笑着说,"能看到真实材料的碰撞效果"。

教育领域的创意启蒙

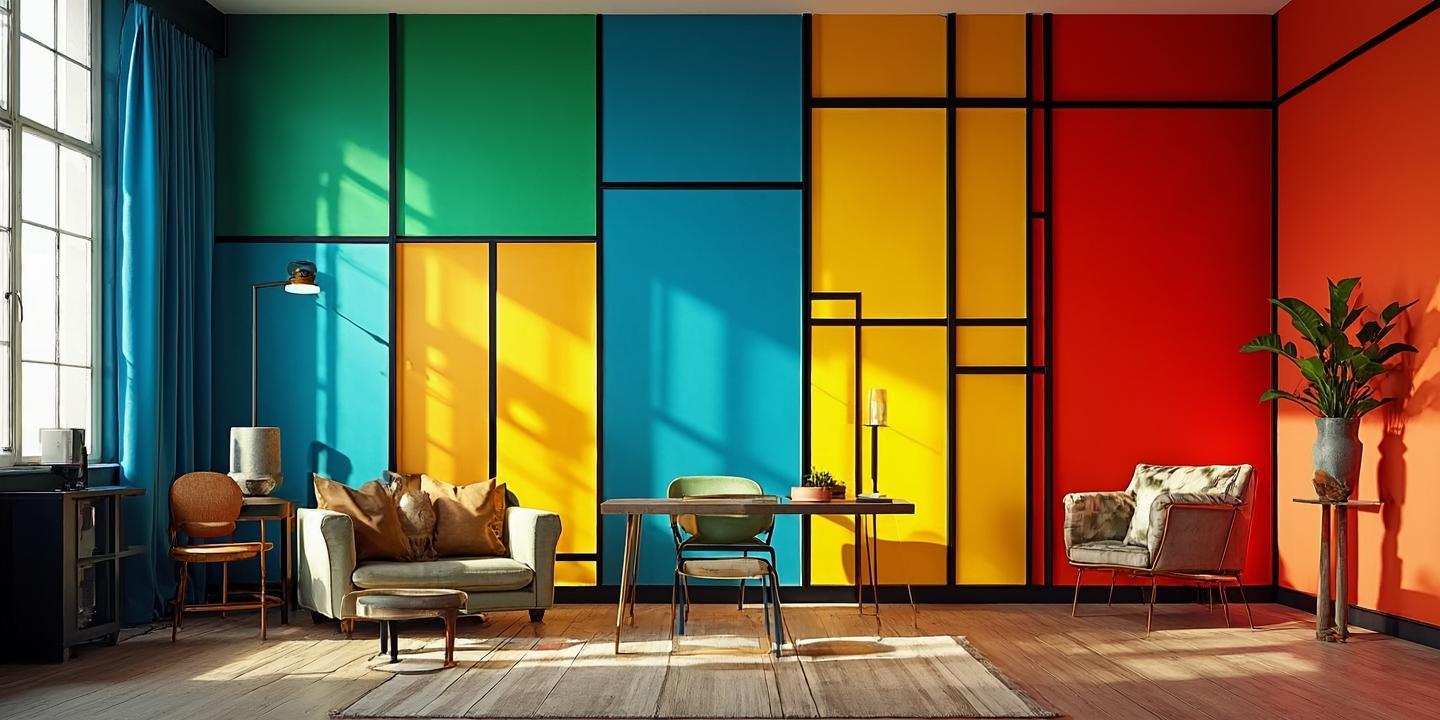

北京某小学的美术课上,孩子们用iPad拍摄校园里的几何图形。当三十份作业拼成巨大的蒙德里安风格构图时,那个总说自己"不会画画"的小男孩眼睛亮了。这种零门槛的创作方式,正在改变传统艺术教育中对技法的过度强调。

- 幼儿园:用玩具照片拼贴认知形状

- 中学:历史事件的时间轴视觉化

- 大学:建筑系学生快速呈现空间关系

商业设计领域同样暗流涌动。某奶茶品牌的春季限定杯身图案,就是设计师用二十种水果切面拼贴而成。市场部反馈,这种带有手工痕迹的数字创作,比精修效果图更能引发消费者的情感共鸣。

当拼图遇见AR艺术

走在上海TX淮海的AR艺术展区,观众们正用手机捕捉飘浮的虚拟色块。这些通过拼图软件组织的色彩矩阵,会在地面投射出不断变化的抽象光影。技术团队负责人透露,他们甚至不需要专门开发界面,直接利用了相册拼图的底层框架。

夜深了,咖啡厅的暖光灯下,小林的iPad还在闪烁。她刚把白天的作品上传到ArtStation,收获的点赞通知正像拼图碎片般不断跳出。窗外梧桐树的影子映在屏幕上,和数字拼图重叠成虚实交织的新画面。